Visite à la "cerveauthèque"

Les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, touchent aujourd’hui à Genève quelque 5500 personnes. Dans les cas les plus graves, privés de leur mémoire, amputés de leur passé, ces patients vivent sans leur vie, le plus souvent en établissement médico-social.

Aux HUG, la lutte contre les pathologies liées à l’âge constitue un axe important du plan stratégique 2010-2015. A la pointe dans ce combat : le laboratoire de psychopathologie morphologique. Centre d’excellence national en matière de diagnostic et de recherche post-mortem sur les pathologies neurodégénératives du cerveau, « il dispose d’un savoir-faire rare en Europe et dans le monde », relève le Pr Constantin Bouras, médecin-chef du service de neuropsychiatrie.

Une histoire séculaire

La collecte des données neuropathologiques a commencé au début du XXe siècle. La première coupe d’un cerveau malade date de 1901. C’est la page une d’une formidable bibliothèque qui compte aujourd’hui quelque 200 000 spécimens.

L’imagerie médicale n’est pas encore assez performante lorsqu’il s’agit de poser le diagnostic précis d’une maladie neurodégénérative. Il est donc nécessaire de procéder, à titre posthume, à une

analyse fine du tissu cérébral. « Notre activité comprend deux volets : la confirmation du diagnostic clinique et la recherche appliquée », reprend le Pr Bouras. « Pour le premier, nous confrontons les observations cliniques et les examens radiologiques aux analyses morphologiques des tissus cérébraux. Pour le second, il s’agit d’associer la quantité et la localisation de lésions spécifiques de certaines maladies avec les symptômes décrits du vivant du patient. » Ces travaux sont toujours effectués avec le consentement éclairé du patient ou de ses proches. Lorsqu’une personne décède et qu’une autopsie est requise, une double demande est adressée à la famille du défunt : l’une pour la confirmation de diagnostic, l’autre pour l’utilisation de l’organe à des fins de recherche scientifique et d’enseignement médical.

La préparation des cerveaux

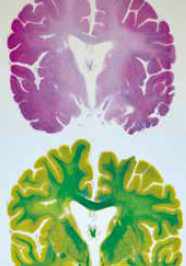

Une fois les autorisations obtenues, le minutieux travail de préparation du cerveau peut commencer. Le centre de décision du corps humain est un organe d’une prodigieuse complexité. Pour conserver intacte son incroyable structure cellulaire, un traitement de plusieurs semaines est indispensable. Première étape, après la fixation du cerveau au formol : la déshydratation de larges sections des deux hémisphères dans un bain

d’alcool. Après trois semaines, les blocs sont plongés sous vide dans un bain de paraffine liquide. Une fois secs, ils forment des masses compactes qu’il est possible de sectionner en lamelle de 14 à 20 microns (millièmes de millimètre). Pour les prélèvements plus petits, on effectue des coupes par congélation. Les sections de cerveau, fixées au formol et déshydratées à l’alcool, sont disposées sur la platine, puis congelées au gaz carbonique à moins 20° C. Juste avant la dissection, la lame est refroidie à la même température.

|

|

Matériel unique

Les coupes sont ensuite colorées en fonction des pathologies qu’on souhaite explorer. A la dernière étape du processus, elles sont collées avec de l’albumine sur des plaques de verre. Les voilà enfin prêtes pour les examens au microscope, la recherche médicale et, en fin de compte, pour enrichir le laboratoire d’une nouvelle pièce. « À ce jour, ces archives ont déjà produit de nombreuses découvertes neuropathologiques. L’une de nos tâches est de les préserver afin qu’elles continuent à stimuler la recherche en matière de troubles neuropsychiatriques », souligne le Pr Constantin Bouras.

Source

Pulsations - juin 2011 / Photos : Julien Gregorio / Phovea

Des symptômes mystérieux et invalidants