Le cerveau: une capacité d’adaptation inouïe

«Même lésé, le cerveau garde une grande capacité à apprendre. Il peut récupérer une fonction perdue ou développer des méthodes de compensation. Il a un grand potentiel à s’adapter tout le temps, à refaire des connexions. D’ailleurs, tout apprentissage reflète sa plasticité » Pour le Pr Armin Schnider, médecin-chef du service de neurorééducation, le cerveau est un organe extraordinaire. Il le constate au quotidien avec les progrès réalisés par les patients après une lésion cérébrale. Cette dernière, qu’elle soit consécutive à un accident vasculaire cérébral (AVC), à un traumatisme ou encore à une tumeur, provoque des séquelles plus ou moins nombreuses et graves. Les déficiences et limitations se déclarent par des atteintes motrices (hémiplégie, trouble de l’équilibre et de la coordination, lenteur, diminution de la précision et de la force) et des préjudices sensoriels comme des troubles visuels, une baisse de l’audition, de l’odorat ou une perte de sensibilité au toucher. Les troubles cognitifs portent notamment sur les difficultés d’expression (aphasie), la perte de l’exploration spatiale ou encore les troubles de mémoire et d’apprentissage.

Créer des nouveaux réseaux

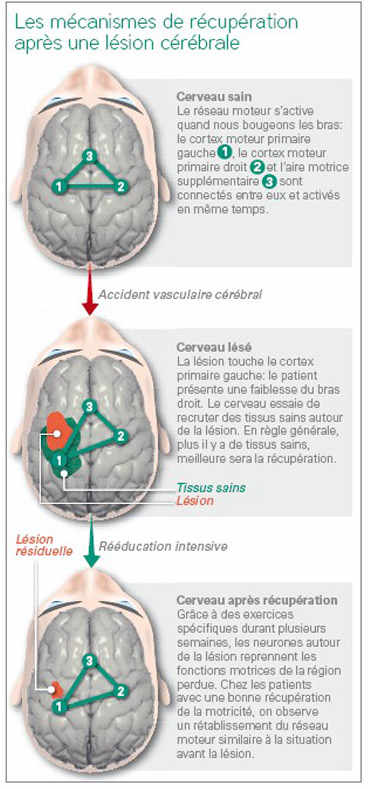

Concrètement, que se passe-t-il lors d’une lésion? «Au coeur de celle-ci, des tissus sont détruits et des neurones ne fonctionnent plus. Mais autour demeurent des parties intactes qui subissent des changements au niveau cellulaire facilitant la communication entre les neurones. Le cerveau est ainsi capable, en particulier durant les trois premiers mois, de se réorganiser et de réapprendre en recréant des réseaux de neurones selon le besoin», répond le Pr Schnider. Résultat, la récupération d’une fonction dépend d’abord de la réorganisation des tissus proches de la région. Sachant que la sévérité de l’atteinte demeure le facteur pronostic important, il existe des moyens pour améliorer la récupération. Certains médicaments soutiennent la plasticité alors que la stimulation magnétique transcrânienne peut augmenter la capacité des neurones à se réorganiser (lire encadré). Par ailleurs, l’entraînement doit être adapté, effectué de manière intensive et le plus précocement possible. A l’Hôpital de Beau-Séjour, Armeo et Lokomat, deux machines de haute technologie, association parfaite de la robotique et de l’informatique, utilisent la réalité virtuelle pour aider les patients à retrouver plus vite l’usage des bras et des jambes.

Plasticité

Les synapses, zones de contact fonctionnelles entre deux neurones, sont spécialisées dans la transmission nerveuse. Elles évoluent avec le temps: certaines disparaissent, d’autres se créent, mais toutes se modifient et renforcent, lors d’une activité, la communication entre deux neurones. La plasticité synaptique est ainsi à la base des processus d’apprentissage et de mémorisation, indépendamment d’une lésion.

Thérapie par contrainte

Autre élément important: le défi posé par la thérapie. «Pour récupérer des fonctions perdues, le patient doit travailler à son maximum, car la plasticité est stimulée par un entraînement ciblé et intensif», détaille le spécialiste. Pour récupérer la force perdue d’un bras après un AVC, on va même appliquer la thérapie par contrainte. Il s’agit alors de forcer le patient à n’utiliser que le bras affecté, en mettant la main valide dans un gant. «L’objectif est de l’entraîner de façon intensive pour exécuter des activités de la vie quotidienne comme cuisiner, saisir des outils ou se brosser les dents. Un principe qui est également valable pour l’exploration spatiale ou le langage», explique le neurologue. La personne va également chercher une nouvelle technique pour s’habiller ou pour utiliser des moyens auxiliaires (orthèse, canne, fauteuil roulant). «Cette capacité à apprendre une méthode compensatoire est une autre expression de la plasticité cérébrale », précise le Pr Schnider.

Travail en réseau

Parler, voir, marcher: on sait depuis longtemps que, pour effectuer ces actions, le cerveau est organisé de manière à faire collaborer plusieurs régions entre elles. Par contre, l’avancement de la technique d’imagerie cérébrale a montré que ces collaborations ne sont pas limitées aux actions. «Même au repos,en ayant les yeux fermés et sans rien faire, le cerveau est organisé de façon structurée et cesmêmes réseaux de neurones restent connectés », explique le Dr Adrian Guggisberg, responsable du laboratoire de neurorééducation cognitive des HUG. D’où l’intérêt de mesurer la synchronisation entre l’activité spontanée de deux régions cérébrales, notamment utile après une lésion cérébrale. «En analysant les réseaux,on comprend mieux les mécanismes de réorganisationet on peut estimer le pronostic de récupération: plus les zones voisinesde la région lésée ont une connectivité préservée, meilleure sera la récupération », précise le Dr Guggisberg (lire infographie ci-dessus). L’étude a porté sur 25 patients ayant eu un accident vasculaire cérébral. Les chercheurs ont enregistré l’activité électrique émise par le cerveau et l’ont coupléeà des algorithmes afin de décrypter le fonctionnement. Le laboratoire mène actuellement une recherche sur la stimulation magnétique transcrânienne afinde voir comment en induisant, à travers le crâne, un faible courant électrique on module transitoirement l’activité cérébrale. «Si on arrive à augmenter la connectivité des réseaux, cela améliorera la récupération des différentes fonctions», espèrele chef de clinique scientifique.

Savoir plus

Ligue suisse pour le cerveau, www.hirnliga.ch

Association suisse des personnes cérébro-lésées et de leurs proches, www.fragile.ch

Magazine Pulsations (HUG) - mars-avril 2012

Des symptômes mystérieux et invalidants

«Le langage peut être utilisé pour tester la mémoire et ses failles»