«Il est important d’étudier la santé dans son contexte social»

Vous tenez d’emblée à souligner que, malgré votre champ d’expertise, vous n’êtes pas médecin.

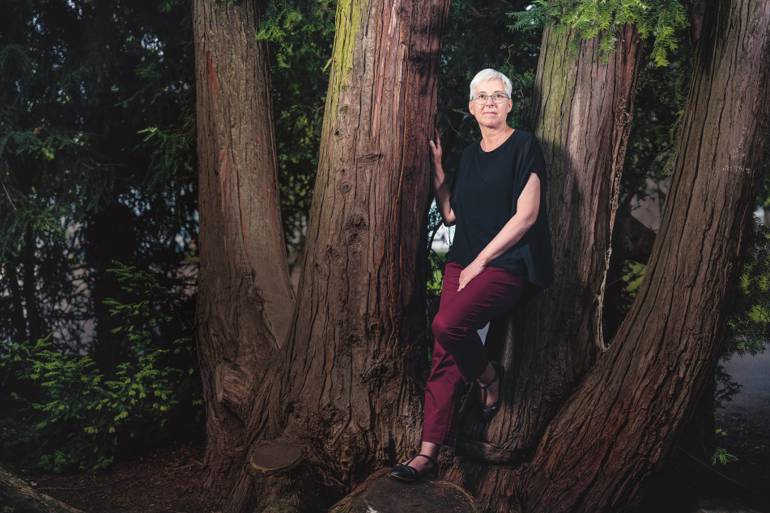

Pre Claudine Burton-Jeangros En effet, je suis sociologue et c’est très différent. Par définition, je me situe plutôt du côté de la société que des médecins. Et je pense qu’il est important d’étudier la santé avec cette position externe car, dans ma branche, nous posons les questions différemment. La médecine étudie les symptômes, les épisodes. La sociologie réfléchit aux expériences dans leur contexte social. C’est pourquoi je m’intéresse aux questions suivantes: quelles personnes ont tendance à prendre des risques et pour quelles raisons?

En période de pandémie, vos questions de recherche sont-elles plus actuelles que jamais?

Il est vrai que le Covid-19 nous a donné beaucoup de pistes de réflexion. Mon travail est forcément ancré dans l’actualité, en phase avec le contexte social et culturel dans lequel nous vivons. Mais beaucoup d’autres thèmes suscitent aujourd’hui le débat, comme le dépistage du cancer du sein ou de la prostate, la question des antennes 5G ou encore le tabagisme… Tant de questionnements qui amènent à s’interroger sur la notion de risque. À partir de quand prend-on un risque ? Est-ce que l’on se protège suffisamment? Ma posture consiste à observer les arguments amenés dans le débat par les experts, les politiques et la population en général.

Lors de la mise en place des mesures sanitaires, des réactions très polarisées ont émergé au sein de la société. Avez-vous été surprise par l’ampleur du débat?

J’ai en tout cas été marquée par la virulence de certaines réactions. Le contexte actuel favorise les positions extrêmes, qui deviennent rapidement virales. C’est un climat particulièrement favorable aux théories du complot. Mais il ne faut pas oublier qu’une grande partie de la population a des opinions beaucoup moins polarisées. Elles sont juste moins visibles.

Vous vous passionnez également pour les inégalités sociales en médecine. Êtes-vous en quelque sorte une justicière de la santé?

J’ai surtout la mission de documenter ces inégalités. En Suisse, on a souvent pensé qu’il n’y avait pas de problème à ce niveau-là, car de manière globale la santé de la population s’améliore. Mais avec des écarts qui se creusent. Les chances d’être en bonne santé ne sont pas équivalentes en fonction du parcours de vie de chacun. Mon rôle est de comprendre comment ces mécanismes se construisent.

En 2018, vous vous êtes lancée dans un vaste projet de forum citoyen autour de l’oncologie, soutenu par la fondation Leenaards. Quel était l’objectif de cette démarche?

Dans le domaine de l’oncologie, l’approche de «santé personnalisée» cherche à proposer des traitements sur mesure, adaptés à chaque sous-type de cancer. Cette méthode prometteuse pose toutefois des nombreuses questions sociales et éthiques. Ce projet avait pour but de réunir des citoyens de tous bords, pas nécessairement concernés par le cancer et de récolter leur avis sur ces enjeux.

Quelles préoccupations principales sont ressorties de ces échanges?

Les participants ont été en mesure de donner leur avis sur des questions sociétales très variées, comme le consentement, la protection des données, les conséquences d’analyses génétiques réalisées hors d’un cadre médical, etc. Nous avons pu constater qu’il y a, dans la population, un vif intérêt pour ces thématiques qui peuvent paraître complexes au premier abord. Grâce à ce forum, les participants ont pu échanger et se forger un point de vue sur les avantages et les inconvénients liés aux approches de santé personnalisée dans le domaine de l’oncologie.

____________

Article repris du site pulsations.swiss

LA NEUROPROTECTION AU SECOURS DE LA RÉTINE

Face à certaines maladies rétiniennes, la neuroprotection peut aider à ralentir la dégénérescence de cellules essentielles à la vision, comme les photorécepteurs. Cette approche prometteuse est au cœur des travaux du groupe de recherche «Visual and retinal neuroprotection laboratory» de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, mené par Naïg Chenais, docteure en neurosciences.

«La thérapie cellulaire traite de plus en plus de maladies»

Vers une détection plus précoce du diabète de type 1

en plus tôt, ouvrant ainsi la voie à une prise en charge plus efficace de la maladie.